湘南学院南岭走廊乡村振兴研究院启动“百镇千村”行动计划

——乡村振兴文旅产业融合发展之坳上行

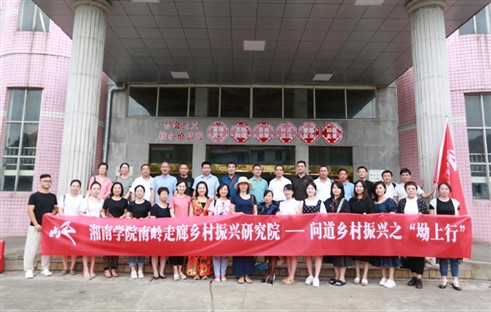

本网讯(通讯员 张娟 摄影 李丽珍)近日,湘南学院南岭走廊乡村振兴研究院启动“百镇千村”乡村振兴服务行动计划,准备利用1年左右时间田野调查和服务南岭区域“百镇千村”的乡村振兴。7月3日,该行动计划首场活动在郴州市苏仙区坳上镇及其10余个村举行。党委委员、副校长、南岭走廊乡村振兴研究院院长刘卫平博士参加活动。

湘南学院南岭走廊乡村振兴研究院“百镇千村”乡村振兴服务团队,由来自10多个不同学科领域的30余位专家学者组成,他们历时1天,首先对坳上古村、涂鑫生态农业庄园、骡马古道坳上段及部分村落展开田野调查,随后围绕“乡村振兴:文旅产业融合发展”主题,与坳上镇党政领导班子成员,农经站、农技站、扶贫办负责人以及10名村支部书记和多名村民代表进行了面对面的交流。

在交流过程中,坳上镇党政领导和10名村支书谈到了他们在乡村振兴中的一些困惑:首先是传统文化的挖掘和保护,如苏龙村的仙旅文化、白鹿文化、雪域文化,走马岭的骡马古道文化等。其次,农产品品种多,业态全,但是多为单打独斗,急需品牌包装推广和科技开发赋能。如乌米产品、民俗美食、富硒米等。野生乌米树的培植育种,农产品的保鲜运输和营养检测鉴定等。再次,乡村旅游产业缺乏顶层设计和整体规划,同质化发展造成资源浪费。最后,乡村振兴人才的引进培育和流失也是亟待解决的问题。

刘卫平在与坳上镇10名村支部书记及致富带头人面对面讨论交流时指出,乡村振兴是党中央作出的 重大战略,是解决“三农”问题根本路径,其核心目标就是实现农业强、农村美、农民富。针对10位村支部书记及部分村民代表关于乡村振兴问题的一些困惑,他指出,乡村要与城市和谐共生,在城市化进程中,农村决不能迷失自我、迷失方向,必须紧扣“农”字做生态特色文章,以“土味”留住和彰显“农味”“乡味”,真正让大家看得见山、望得见水、记得住乡愁。对坳上来说,离城市近,区位优势好;古建筑群落多,历史文化有故事、有厚度;山水等自然资源丰富,宜居宜养,得天独厚。为此,他建议坳上镇:一要以新机抢先机,将国家战略机遇尽快转化为发展先机,以粤港澳大湾区发展为契机,整体规划乡村振兴空间功能布局与产业布局,打通走廊经济文化脉络,奏响乡村振兴奋进曲,开创三农新局面。二要以特点求特色,挖掘属于乡镇的乡土乡情,红色基因、文化底蕴,自然资源,打造各村专属文旅产业及农特产品名片。三要以借势造优势,加强与湘南学院乡村振兴研究院的紧密合作,互相借势,实现优势功能互补,共同开展乡村文旅产业、康养产业、庄园经济、民宿经济、农耕体验、农特产品包装设计、特色小镇建设的规划及运作,助推产业兴农、产品兴农、文化兴农,实现共融共赢的目标。

针对村支部书记及村民们的困惑,湘南学院南岭走廊乡村振兴研究院学术副院长黄静波教授倡导立足本地资源,轻资投入,精准优化乡村旅游资产投入模式和调整乡村旅游类型结构;在农业旅游的广度上下功夫,开展农业观光游、研学游、体验游、创意游等;采取“一产接二产连三产”方式,精准构建乡村旅游大融合模式。

、

湘南学院南岭走廊乡村振兴研究院执行副院长张光俊教授回顾了与坳上镇的美好过去,展望了可期的校地合作未来:一是建立文化艺术基地,探索基地共享开放机制。二是开展文作品创作开发,通过体验游、文创游、购物游,让市民不但要能“来”,还要能“停下来”。三是打造民宿小镇,实现从“来”到“停下来”再到“住下来”的三级跨越。高校在产教融合中提升人才培养质量,助力乡镇引流人才。

湘南学院南岭走廊乡村振兴研究院副院长兼秘书长陈敬胜博士也给出了自己的建议:挖掘区域文化,打造文化旅游高地,一要挖掘骡马古道文化,开展遗产文化旅游;二要利用传统村落遗产建设农耕文明博物馆;三要利用现代科技技术开展数字旅游。

坳上镇党委书记胡志敬代表坳上镇对研究院专家团队的到来表示热烈欢迎,对湘南学院近年来的办学成绩给予充分肯定。他表示对校地的后续合作充满期待。坳上镇田家湾香姐农产品开发有限公司创始人李启香在访谈会上当即表达了与研究院在乌米产品包装宣传、营养成分检测鉴定、非遗产品申报等方面的合作意向。